La gravina di Riggio, con il suo monastero rupestre, la casa fortezza, la colombaia detta “la farmacia” e la Chiesa Maggiore con i suoi antichi affreschi, riportando le ipotesi di studio, anche contrastanti, dei diversi studiosi ed approfondimenti eseguiti .In “S. MARIA ASSUNTA “ IN SILVIS” – SANTUARIO-CONVENTO DELLA MADONNA DI MUTATA”, abbiamo introdotto, il percorso dei monaci bizantini in questo territorio, un considerevole numero di gruppi, di Monaci fuggiaschi, che ripararono certamente, presso il vescovo di Taranto e non solo, i quali seguendo le direttive della Curia Romana, ospitarono gli stessi nelle diverse lame e gravine esistenti nel sud Salento.

Lame e gravine che ospitavano i casali, come quello di Riggio, erano composte da grotte collocate sui fianchi tufacei con un altezza che superava i quaranta metri. Nelle diverse grotte, furono ospitate cappelle-cripte, ancora esistenti, se pur deteriorate ,per ubicazione e caratteristiche architettoniche e liturgiche dimostrano di essere databili al VII secolo, epoca in cui si diffuse e si affermò il Cristianesimo in questi territori. I religiosi orientali, per tutto l’VIII secolo, un po’ alla volta si scavarono cripte e conventi, come quello di Santa Maria Regina (palazzo della Regina) a Riggio collocato alla metà del fianco della gravina-lama di Riggio . Infatti, i monaci bizantini, afferma il Cafforio, (1)” poco tempo dopo il loro insediamento nel convento di Riggio ebbero in dono, probabilmente dal castaldo di Taranto o dal capo delle milizie di Curtemaggi (presidio militare lungo il Regio Tratturello martinese), un comprensorio di terre nella Foresta tarentina, che doveva servire alle necessità alimentari della comunità. A questo feudo ricevuto graziosamente in dono i Religiosi dettero il nome di S. Vittore, in ricordo del grande pontefice africano, luogo che abitarono dunque, dalla fine dell’VIII secolo. Il Cafforio (1) descrive nei dettagli le caratteristiche del casale di Riggio e di Santa Maria Regina (palazzo della Regina, cosiddetto “Cenobio) “…casale composto da poche grotte che si aprivano, e si aprono, sui fianchi tufacei di un burrone profondo

circa quaranta metri, per metà, da nord a sud in modo da formare una strozzatura ad angolo ottuso. gli abitanti gli dettero il nome della loro patria abbandonata, Rudia, che nel corso dei secoli per il sopraggiungere di lingue barbare, si corruppe in Risciu, poi Risciu e infine venne italianizzato in Riggio. Alcune vetuste cappelle-cripte, ancora esistenti, ma molto deteriorate dal tempo e più dall’incoscienza degli uomini, per la loro ubicazione e per i caratteri liturgici e architettonici dimostrano chiaramente che risalgono al VII secolo, epoca in cui si diffuse e si affermò il Cristianesimo nelle campagne del Tarentino. I religiosi orientali, giunti a Riggio nello scorcio del secolo VIII, un po’ alla volta si scavarono il convento quasi alla metà della lama sul fianco sinistro e lo intitolarono a Santa Maria Regina. Il popolo anche oggi chiama quel gruppo di grotte: il palazzo della Regina. Il convento, discretamente conservato, comprende undici vani, due al primo piano e nove al secondo, e tutti con pareti squadrati e volte piatte. Per giungervi dal fondo valle ci vogliono garretti saldi e virtuosità di equilibrista. Alle grotte del piano inferiore destinato certamente a magazzino e a portineria, si accede da due porte; la porta di destra ha sull’entrata un reclinatoio o sedile di pietra. Il piano superiore ha la latrina, la cucina e il refettorio; seguono poi una sala e un dormitorio. Questi ambienti sono intercomunicanti e hanno due porte sulla valle, qualche apertura in alto per smaltire il fumo e qua e la dei gruppi di forellini che ricordano le croci luminose, caratteristiche nell’uso bizantino. A ciascuna porta o finestra corrisponde sul pavimento a fondo naturale un piccolo fosso circolare, destinato a raccogliere le acque, infiltratesi all’interno, quando pioveva a vento. Sempre sulla stessa linea seguono quattro camere con due porte sulla valle. I giacigli sono formati da banchi di roccia, larghi cm. 80 e alti 70, ricacciati dalla parete di fondo e aventi sull’orlo tanti buchi nei quali venivano infissi i pioli che trattenevano lo strame e la paglia su cui i monaci ristoravano le stanche membra. Non si nota nessuna opera costruttiva, come non vi è la minima traccia di ferro: tutto era formato da legno e pietra. Financo gli anelli esistenti alle volte, dove venivano sospese le lucerne, sono incavati nella roccia. Le pareti prive di intonaco non presentano tracce di pitture; solo sulla parete sinistra del primo dormitorio è graffiata una croce greca.”

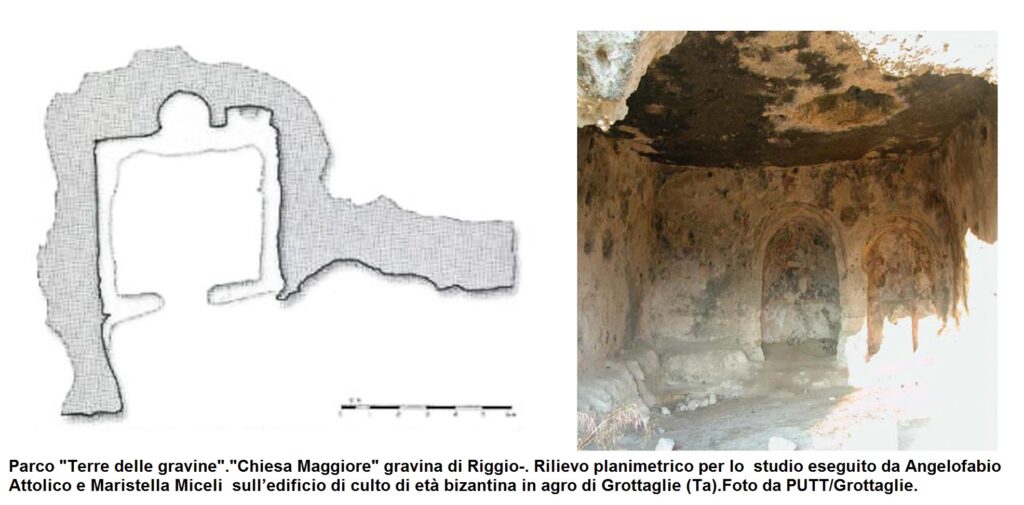

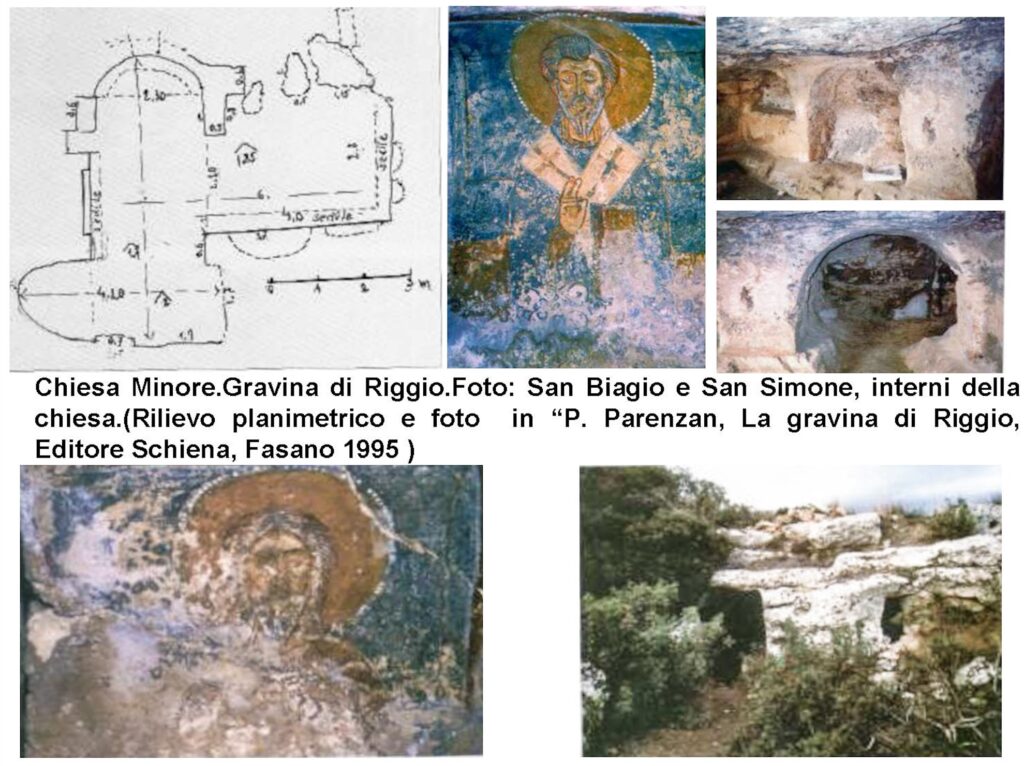

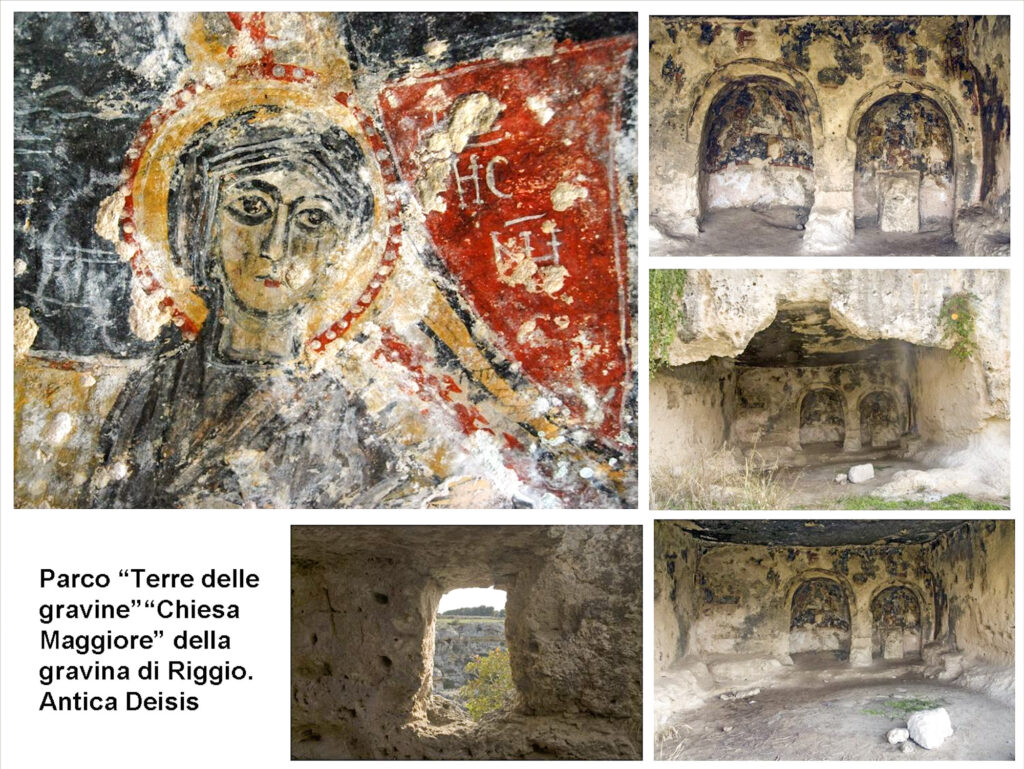

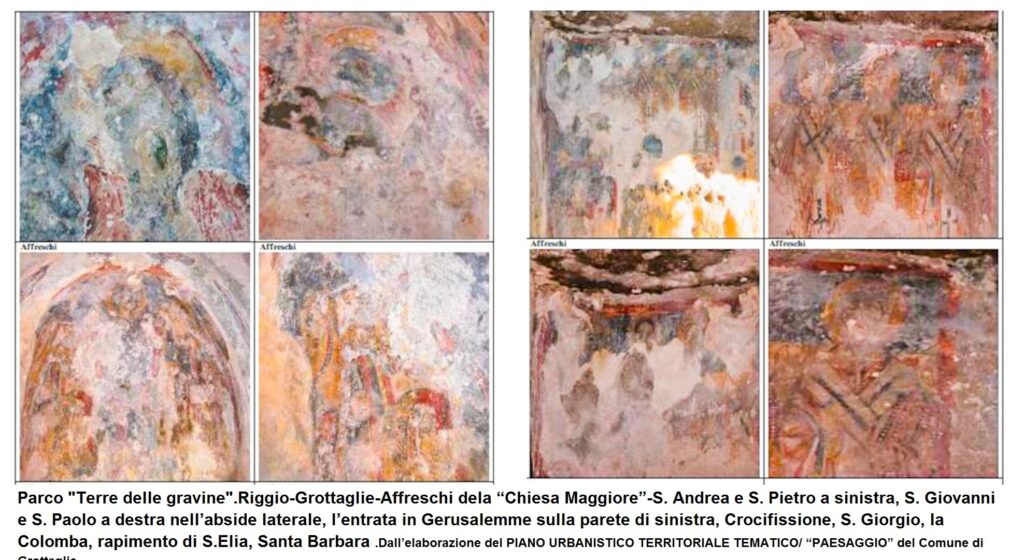

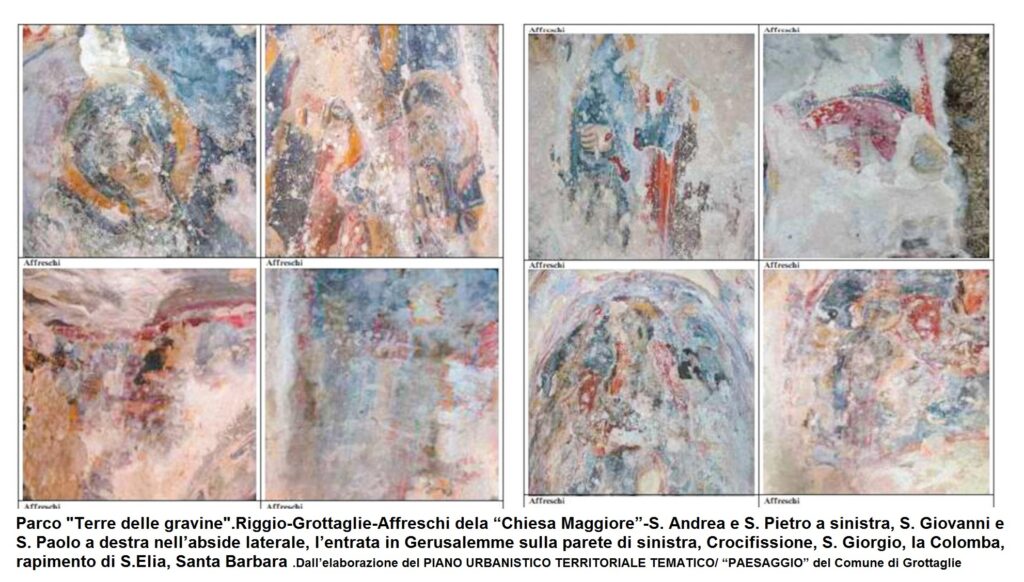

Interessante lo studio eseguito da Angelofabio Attolico e Maristella Miceli sull’edificio di culto di età bizantina in agro di Grottaglie (Ta): alcune note sulla “Chiesa Maggiore” della gravina di Riggio (2),” in merito ad una decorazione pittorica databile tra il X e la metà dell’XI secolo d.C., ubicato all’interno della gravina di Riggio, che presente numerose evidenze relative a fasi di occupazione di età medievale che attendono un più preciso inquadramento archeologico…..è probabile infatti che questo ambiente sia stato concepito già in origine come chiesa….alle fasi finora descritte segue un riutilizzo della chiesa per scopi non cultuali…si tratta di complessi ipogei che spesso conservano segni visibili di un loro uso a scopo funerario è questo anche il caso di Riggio. Gli affreschi in origine dovevano ricoprire le pareti settentrionali, orientali e meridionali dell’invaso,…è infatti rappresentata la più antica Deisis del territorio pugliese, alla sua destra S. Giovanni Battista, la Vergine Orante affiancata a sinistra dai santi Andrea e Pietro…nell’angolo settentrionale invece si coglie ciò che rimane di una più vasta scena di Crocifissione…Per quanto concerne l’analisi stilistica, gli affreschi di Riggio mostrano evidenti legami sia con altre aree omogenee dell’impero bizantino, sia con alcune esperienze artistiche geograficamente più vicine.” Lo studioso P. Parenzan, in “ La gravina di Riggio”( Editore Schiena, Fasano 1995), riporta la dettagliata illustrazione della “Chiesa Minore” composta da due vani principali con pareti affrescate, come evidenziato da una striscia di intonaco colorato al di sopra della nicchia, nell’angolo formato dalla parete e della volta e di due nicchiette ricavate nella parete sud, all’interno le immagini di San Biagio e San Simone.

Lo stesso Parenzan esplicita nel dettaglio la “ Chiesa Maggiore” in particolare l’abside centrale della stessa chiesa, “che risultava affrescata a partire da 70 cm dal piano calpestio ed è delimitata da una fascia rossa larga 9 cm. La parte interna, che corre lungo l’arcosolio e che delimita anche essa l’affresco, è larga 20 cm. Ed è decorato con motivi floreali non completamente leggibili a causa della deteriorazione. Lo strato più recente è scomparso del tutto ad eccezione di un contorno di nimbo, sulla destra. Sullo strato più antico è facilmente visibile la figura di un Cristo il ci volto e deturpato da un buco che lo orba dall’occhio sinistro. Il Cristo come pure tutti gli altri affreschi delle due absidi, appartenenti al primo strato, risalgono alla prima metà dell’XI secolo.

La figura del Cristo è racchiusa in una cornice a mandorla. L’impostazione della figura e la sua realizzazione sono arcaiche. Cristo è in atto di benedire. Ai lati sono scritte: NI KA cioè Cristo Vince. La vergine è in piedi e si staglia su un fondo scuro. Il capo è circonfuso da un nimbo giallo, delimitato da un contorno rosso, punteggiato di bianco. Il chitone che lo ricopre il capo lascia intravvedere un piccolo viso ovale dal mento molto arrotondato; i lineamenti schematici che definiscono i particolari del volto sono neri: le labbra piccole, gli occhi grandi sono evidenziati da marcate sopracciglia e dall’ombra delle palpebre inferiori. L’ ”imation” è verde oliva con un bordino rosso e scollatura quadrata: ha molte pieghe poco voluminose. Della mano sinistra è visibile solo il pollice, molto affusolato. Alle spalle della Vergine si scorgono delle linee ondulate che alludono forse al mare. Di fronte alla Vergine doveva essere dipinto San Giovanni Battista come fanno chiaramente capire le lettere : II Δ PM, lettere restanti della parola O II (PO) Δ P(O) M (OC). Sulla sinistra della Vergine all’altezza delle spalle vi sono le lettere : MP OY, a sinistra su di un fondo oliva”. Dall’elaborazione del PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO/ “PAESAGGIO” del Comune di Grottaglie, scheda 218 si qualifica l’insediamento ipogeo “Cosiddetto “Cenobio”. Complesso di unità abitative contigue, articolate su due livelli, situate sullo spalto orientale della gravina di Riggio. Il registro inferiore contiene solo due

ambienti indipendenti, uno rettangolare, l’altro con la parete di destra absidata. Al livello superiore si trovano allineate cinque unità abitative costituite, ognuna, da due o più ambienti. Questo complesso fu interpretato da Cafforio come cenobio intitolato a Santa Maria Regina. Secondo Parenzan si tratta invece di un semplice aggregato di abitazioni rupestri, data l’assenza di alcuni degli elementi caratteristici di un convento, come il corridoio e le celle. (3).L’analisi storico-urbanistica (4) prosegue con la Chiesa rupestre del

Salvatore (“Chiesa Maggiore”-Angelofabio Attolico cit.) situata sullo spalto orientale della gravina di Riggio. La chiesa presenta la navata a base quadrata, con due piccole absidi sulla parete di fondo e un sedile perimetrale risparmiato nel banco roccioso. Il soffitto è piano e presenta degli anelli e un lucernario. Sul pavimento due vasche, forse battesimali.

Gli affreschi alle pareti risalgono a periodi diversi e rappresentano: diesis nell’abside maggiore, Vergine orante con S. Andrea e S. Pietro a sinistra, S. Giovanni e S. Paolo a destra nell’abside laterale, l’entrata in Gerusalemme sulla parete di sinistra, Crocifissione, S. Giorgio, la Colomba, rapimento di S.Elia, Santa Barbara e un santo non identificato sulla parete di fondo, teoria dei santi vescovi, un arcangelo Michele sulla parete di destra. Sia gli affreschi che le strutture della Chiesa sono in pessimo stato di conservazione (3).

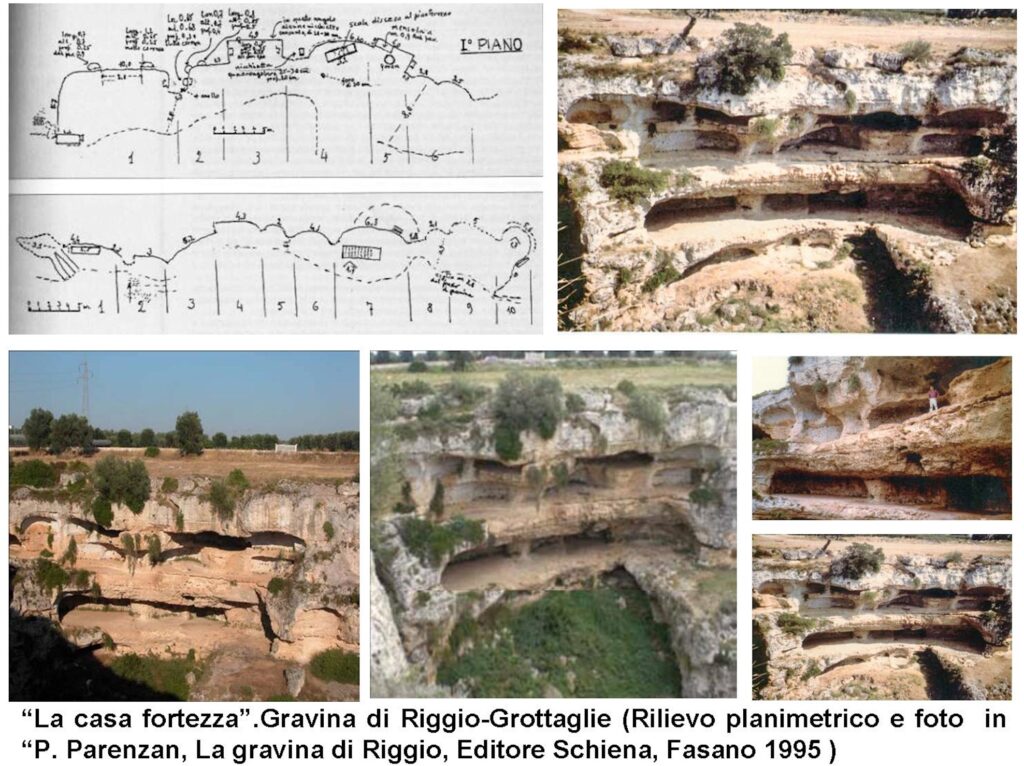

Di particolare rilievo il complesso a più livelli, denominata “Casa fortezza” l’erosione della parte anteriore rende difficile l’interpretazione. Forse si tratta di due tombe a grotticella dell’età del Bronzo affiancate, complesso rupestre con tre ordini di cavità situato sullo spalto est della gravina di Riggio, poco a sud del cosiddetto “caggione” (cascata).

La parte anteriore è quasi completamente crollata, le strutture interne sono scomparse. Al pianterreno due cavità naturali, delle quali quella più meridionale fungeva da ingresso e da collegamento, attraverso una botola, al primo piano. Al primo e al secondo piano serie di ambienti separati da muri divisori con nicchie alle pareti. Una fovea è stata rinvenuta al primo piano. Il settore settentrionale del complesso, contiguo alla cascata del “caggione”, è strutturato in modo da assicurare l’approvvigionamento idrico, attraverso un sistema di fosse, vasche e canalette. Saggi di scavo effettuati nel 1968 hanno consentito di appurare una frequentazione dell’area già a partire dall’Eneolitico e, poi, in età arcaica e classica, ma il complesso nella sua conformazione attuale è sicuramente databile ad età medievale (3)(4), ed ancora, abitazione rupestre situata sullo spalto orientale della gravina di Riggio. L’abitazione è costituita da tre ambienti. La parte anteriore è crollata. Età medievale. L’abitazione presenta una pianta quadrata, soffitto piano, nicchie alle pareti. La grotta è stata inglobata in una cava. Ancora, P. Parenzan, in “ La gravina di Riggio”(in op.cit.),” si tratta di due cavità naturali: l’apertura di sinistra (rispetto a chi guarda dall’esterno) è una piccola grotta naturale del tutto indipendente dai pani superiori; ha una apertura larga circa 10 mt. Ed è composta da due cunicoli, profondi rispettivamente mt. 2,50 (il sinistro) e mt. 2,30 (il destro); quest’ultimo è più ampio; non si notano né nicchie né altre strutture create dall’uomo. Procedendo verso destra, si incontra un tratto di parete rocciosa nuda, lunga tra 7 e 8 metri, al centro della quale è intagliata una nicchia .Si apre poi sempre con l’apparenza di grotta naturale, l’ampio e basso vano d’ingresso al piano soprastante. E’ una cavità priva di strutture particolari, profonda mt. 3,40 o poco più e alta, nella sua parte più interna, meno di un metro dall’attuale piano calpestio, composto da limo e polvere di tufo abbastanza compatti. Presso la parete di fondo si apre nel soffitto una botola, lunga mt. 1,10 circa, attraverso la quale si sale al primo piano. La lunghezza complessiva della “facciata” del piano terreno è di 22,40 metri. Dalla cavità di ingresso al primo piano la parete piega ad angolo retto, per la lunghezza di 14 metri; in essa si aprono due cavernosità irregolari, profonde pochi decimetri, indipendenti dalle strutture artificiali dei piani superiori. Cosiddetta “grotta del pipistrello”,”. Grotta situata sullo spalto orientale della gravina di Riggio a poco più di un centinaio di metri dal limite sud della gravina. Si tratta di una grotta naturale articolata in due lobi. Nessuna traccia ne testimonia un uso abitativo costante nel passato. Si rinvengono frammenti di ceramica d’impasto riferibili ad un insediamento protostorico. La presenza di vegetazione non ha consentito di appurare se l’area si estendesse ulteriormente verso est. Indagini compiute in passato hanno permesso di raccogliere in quest’area anche frammenti databili al VI-IV secolo a.C. Grotta, denominata “la farmacia”, articolata in due ambienti, con quello di sinistra caratterizzato dalla presenza di circa 100 cellette rettangolari disposte su tre file parallele lungo le pareti. Si tratta di un’abitazione rupestre medievale adattata, in tempi recenti, a colombaia. (3)(4).

(1) Ciro Cafforio “Santa Maria Mutata”. Nell’ex feudo di San Vittore della Mensa Arcivescovile di Taranto. Tipografia Arcivescovile 1954.

(2) Angelofabio Attolico e Maristella Miceli in un edificio di culto di età bizantina in agro di Grottaglie (Ta): alcune note sulla “Chiesa Maggiore” della gravina di Riggio. Giornate Internazionali di studio in Terra Jonica, l’habitat rupestre nell’area mediterranea. Dall’archeologia alle buone pratiche per il suo recupero e tutela. “Internationale Seminars in “Terra. Jonica”-RUPESTRIAN SETTLEMENTES IN THE MEDITERRANEANA REGION.Massafra-Palagianello-29-30-31,2010.

(3) C. Cafforio, Riggio, casale disabitato nel territorio di Grottaglie, Taranto 1961, 37-40. L. Pierri, Per una carta archeologica del territorio di Grottaglie: la gravina di Raggio, in “ Cenacolo”, N.S. IV (XVI), 1992, 53-54, tav. XXVIII, 1. P. Parenzan, Il cosiddetto “ cenobio”, in P. Parenzan, La gravina di Riggio, Fasano 1995, 109-112. M. Peluso, P. Pierri, Cripte e affreschi nell’agro di Grottaglie, Manduria 1981, 34-40. A. Fornaro, Ricerche archeologiche nelle gravine di Grottaglie, in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari, XIX-XX, 1976-1977, 26-27L. Pierri, Per una carta archeologica del territorio di Grottaglie: la gravina di Riggio, in “Cenacolo”, N.S. IV (XVI), 1992, 39-40. P. Parenzan, La c.d. “farmacia”, in P. Parenzan, La gravina di Riggio, Fasano 1995, 101-103

(4) PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO/ “PAESAGGIO” del Comune di Grottaglie.

(5) P. Parenzan, La gravina di Riggio, Editore Schiena, Fasano 1995.

More Stories

L’INUTILITA’ DEL PROGETTO DI PIAZZA IV NOVEMBRE.D’ALO’ VATTENE!!!

MIRELLI”PUMS..QUI C’E’ QUALCOSA CHE NON QUADRA.

IL PUMS “STRAVOLGE” IL PROGETTO DELLA ROTONDA DI PIAZZA IV NOVEMBRE..IDEE POCHE E CONFUSE!!!