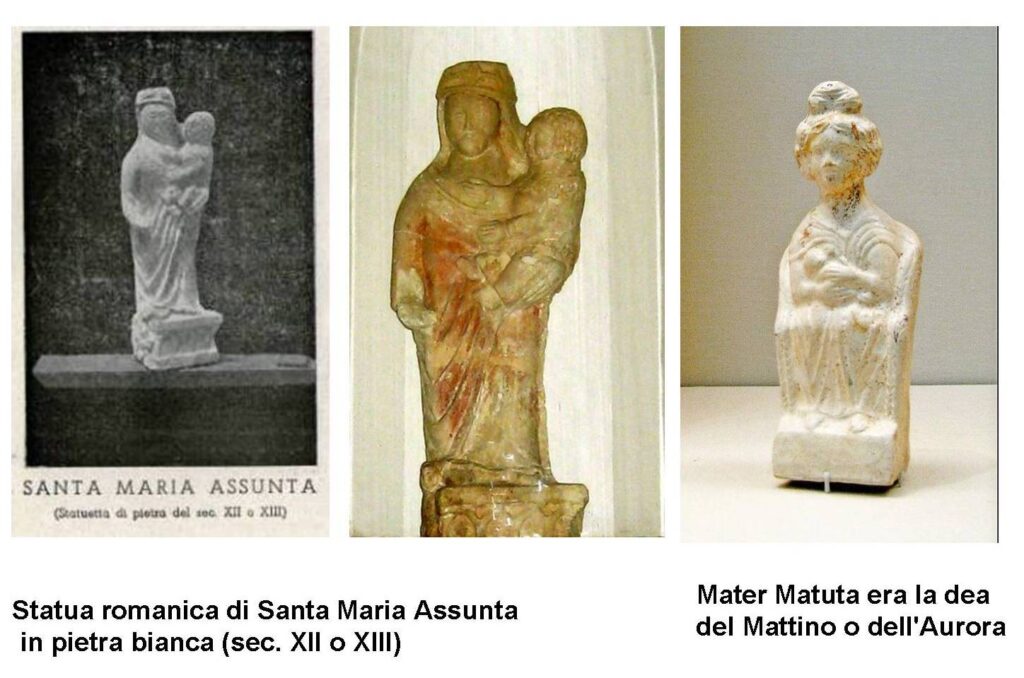

L’IPOTESI PIÙ RECENTE È CHE “MUTATA” SIA RIFERITO ALLA MATER MATUTA CHE DALLA MITOLOGIA ROMANA, ERA LA DEA DEL MATTINO O DELL’AURORA E QUINDI PROTETTRICE DELLA NASCITA DEGLI UOMINI E DELLE COSE.

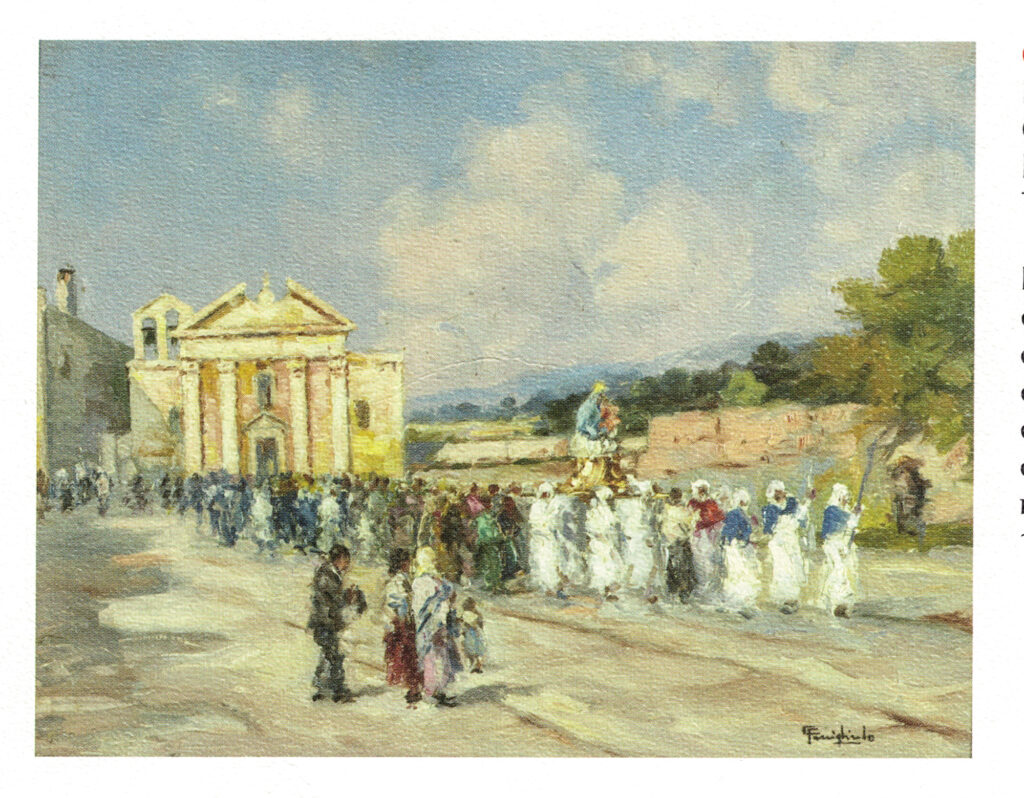

Il santuario extramoenia di S. Maria dell’Assunta (festa liturgica ogni 15 di agosto) denominata già dal lunedì di Pentecoste del 1359 Madonna della Mutata, l’abbiamo introdotto durante il racconto dei monasteri di Santa Chiara di Napoli e Grottaglie, il ruolo di questa chiesa nella cacciata dei turchi dal Salento, quando nella basilica di Santa Chiara a Napoli, il 14 agosto 1571, vennero solennemente consegnati a don Giovanni d’Austria il vessillo pontificio di Papa Pio V ed il bastone del comando della coalizione cristiana prima della partenza della flotta della Lega Santa per la battaglia di Lepanto, del 7 ottobre 1571, contro i Turchi Ottomani, storica battaglia, che vide come protagonista il grottagliese Pietro d’Onofrio che guidò alla vittoria un plotone disperso di cavalleggieri al grido “Avanti, in nome di Dio e della Vergine della Mutata” nella zona di Rossano scacciando i turchi in mare. D’Onofrio di seguito consegnò, lo stendardo turco e il turbante del capo dei pirati, al Santuario della Mutata, che avremo modo di introdurre di seguito. E necessario riprendere il percorso dei monaci bizantini che abbiamo definito nella prima parte, come riportato, un considerevole numero di gruppi, di Monaci fuggiaschi, ripararono certamente, come abbiamo visto, presso il vescovo di Taranto e non solo, i quali seguendo le direttive della Curia

Romana, ospitarono gli stessi nelle diverse lame e gravine esistenti nel sud Salento. Lame e gravine che ospitavano i casali, come quello di Riggio, erano composte da grotte collocate sui fianchi tufacei con un altezza che superava i quaranta metri. Nelle diverse grotte, furono ospitate cappelle-cripte, ancora esistenti, se pur deteriorate ,per ubicazione e caratteristiche architettoniche e liturgiche dimostrano di essere databili al VII secolo, epoca in cui si diffuse e si affermò il Cristianesimo in questi territori. I religiosi orientali, per tutto l’VIII secolo, un po’ alla volta si scavarono cripte e conventi, come quello di Santa Maria Regina (palazzo della Regina) a Riggio collocato alla metà del fianco della gravina-lama di Riggio e costruirono chiese e monasteri, tra questi il convento con annessa basilica chiamata” Grancia di San Vittore”. Infatti, i monaci bizantini, afferma il Cafforio, (1)” poco tempo dopo il loro insediamento nel convento di Riggio (ndr.che di seguito approfondiremo) ebbero in dono, probabilmente dal castaldo di Taranto o dal capo delle milizie di Curtemaggi (presidio militare lungo il Regio Tratturello martinese), un comprensorio di terre nella Foresta tarentina, che doveva servire alle necessità alimentari della comunità. A questo feudo ricevuto graziosamente in dono i Religiosi dettero il nome di S. Vittore, in ricordo del grande pontefice africano, luogo che abitarono dunque, dalla fine dell’VIII secolo. In origine il

feudo aveva la superficie di tomoli 223 (circa 191 ettari), qualche secolo dopo si aggiunsero altre terre raggiungendo l’estensione di 3000 tomoli. Dai diversi diplomi spediti agli arcivescovi di Taranto da Enrico VI nel 1196 a all’imperatrice Costanza nel 1198, viene denominato “casale”-“concedimus, et confirmamus Terram Apii….casale S. Thodori quam casalia Criptalearum..S, Victoris, Monacitii et Salete”. Il Cafforio al riguardo, nel

descrivere nel dettaglio le funzioni di ogni monaco nella vita monastica, afferma convintamente che “ S. Vittore fù un feudo rustico, una grancia monastica, dove risiedevano, come era l’uso dei tempi, un padre da messa, un coadiuvatore cellarario e un garzone. Il sacerdote sovraintendeva alla cura spirituale dei lavoratori fissi, perché nei periodi di maggiore attività nei lavori agricoli interveniva la manodopera degli operai di Riggio, il cellarario era il magazziniere dei generi di produzione e il garzone regolava e dirigeva i lavori campestri”. Testimonianze dirette riportate dallo studioso confermano che “ durante i lavori agricoli è emersa solo qualche sepoltura, a conferma che il luogo fu abitato da un numero limitato di persone, qual erano appunto i monaci orientali che iniziarono la bonifica delle terre ricevute in dono e col materiale che avevano a portata di mano costruirono i ricoveri e una cappella che dedicarono a S. Vittore. In questa, come era l’uso del tempo, dipinsero o fecero dipingere immagini di santi e la Madonna di Costantinopoli , la cui devozione si diffuse rapidamente tra i fedeli dei luoghi vicini, che la invocavano nei loro desideri e nelle tribolazioni col titolo di Assunta”. “In questi tempi, durante le bonifiche, il nuovo flagello dell’invasione saracena si abbattè sull’Italia meridionale, Aia, liberto di Aglab, principe di Africa, occupa Taranto nell’841, iniziò una specie di scorrerie a raggiera in tutto il territorio, rubando viveri e foraggi per il mantenimento delle orde saracene e, come se

questo non bastasse, abbandonandosi a distruzioni selvagge e a profanazioni inaudite di chiese e di conventi. Le chiese-cripte si chiusero e si sprangarono dall’interno, se non murarono addirittura, e, per poter uscire o rientrare onde riaprirle ai fedeli, si praticarono alla volta, dove l’altezza della roccia lo permetteva, aperture circolari, a guisa di lucernario, capaci di lasciar passare un uomo. La distruzione della masseria avvenne nell’anno 856, vennero devastati i ricoveri e la chiesetta dove era dipinta in fresco l’immagine dell’Assunta. I monaci l’abbandonarono ritirandosi nel convento di S. Maria Regina di Riggio (ndr. che tratteremo di seguito),gli abitanti d Grottaglie E Riggio continuarono a visitare la diruta cappella. Nel tempo, lo studioso, ha rilevato al di sotto del pavimento nei pressi dell’altare della Vergine Assunta, un complesso di sepolture che si realizzarono, quando s’introdusse l’uso di seppellire nelle chiese. A conferma di questo, infatti, è che il pavimento di mattoni verniciati, messo a posto verso il 1630, in quel punto presentava un rigonfiamento prodotto certamente da emanazione gassose di materie organiche in decomposizione”. “La basilica ed il convento attraversarono diverse vicissitudini nel X secolo, i Saraceni furono allontanati dai Bizantini, ma giunsero gli eserciti di Ottone I (968) che volevano sterminare i monaci bizantini, che dovettero riparare nelle foreste e grotte, ma Bisanzio riuscì a liberarsi degli invasori, confermando ai monaci orientali le terre che occupavano in precedenza, ed in queste terre furono edificati chiese e monasteri, tra questi la basilica di S. Maria Assunta “in silvis”, la cui festa liturgica si svolge il 15 agosto. Secondo l’arte in uso nel secolo X, il tempio dell’Assunta ebbe forma basilicale a tre navate, di notevole ampiezza per un edificio sacro di campagna, coprendo un ‘area di 474 metri quadrati.

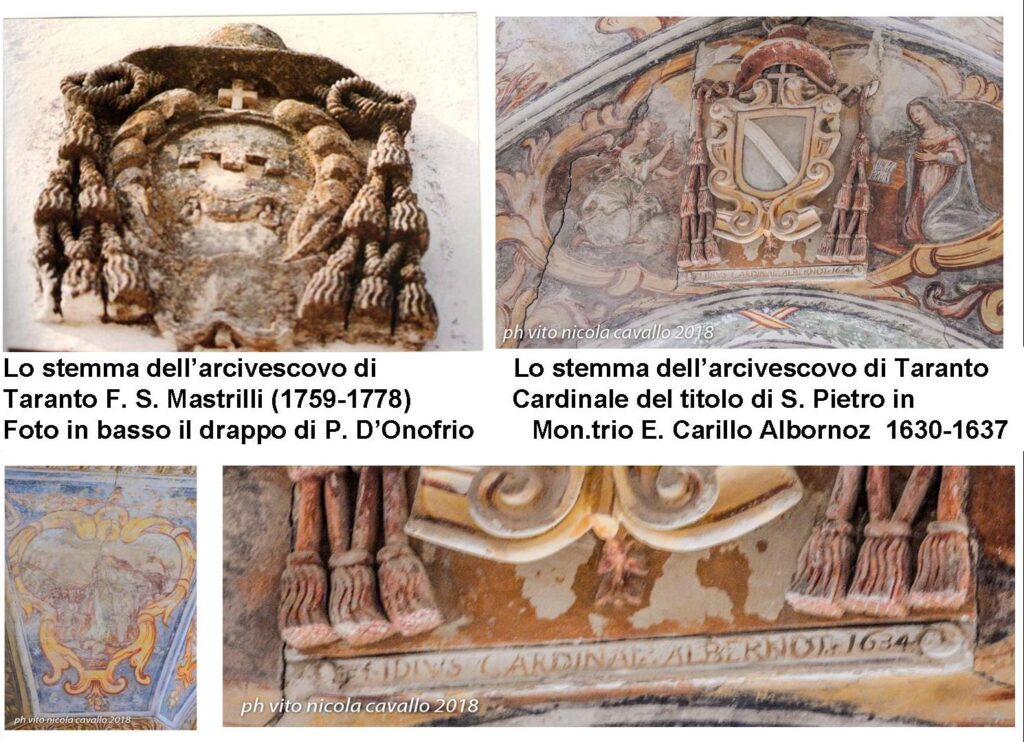

La facciata , rivolta a oriente, aveva in alto e al centro il campanile con due campane ed era preceduta da un atrio. La navata centrale si affiancavano due navi minori intercomunicanti da archi che poggiavano su quattro pilastri, in modo da formare una croce greca .Tutte le pareti della chiesa erano decorate con molte figure, come era costume antico. L’immagine poi della Vergine “ Odogetria”, venerata sotto il titolo dell’Assunzione, era dipinta sulla parete del lato sud, in fondo cioè al braccio sinistro della croce greca, formata dalla nave trasversale del centro, in modo che era rivolta verso nord, nella cui direzione doveva sorgere tre secoli dopo la terra di Martina Franca, e precisamente dove ora è situato l’organo. La vergine è rappresentata col Bambino sulla sinistra, verso il quale china il volto appassionato, mentre Gesù stringe nella mano sinistra un rotolo, simbolo della Legge e del vangelo, e con la destra benedice alla maniera greca. E’ l’immagine tradizionale della “Sta Dei Genetrix” che ricorda le pitture cimiteriali delle Catacombe di Roma. Da un’altra porta del lato sud si usciva in un atrio attraverso il quale i monaci accedevano al convento formato da otto vani tra cucina, sala, latrina e camere, tutti al piano terreno; il primo piano, venne costruito alcuni secoli dopo dall’arcivescovo Marino de Ursinis (1445-1472),con annessa scala a due rampe e si aprì un’altra porta sulla quale è visibile anche oggi lo stemma dell’arcivescovo F. S. Mastrilli ((1759-1778),insieme allo stemma della nobile famiglia Orsini ubicato sul lato sud del convento “Bandato d’argento e di rosso col colmo d’argento caricato di una rosa di rosso sostenuto da una trangla cucita d’oro caricata di angue serpeggiante di azzurro posta in fascia, compreso in un ovale in pietra sormontato da una croce greca segnata al di sotto con la lettera gotica M..di Marino. ”Nell’ atrio vi era un pozzo che raccoglieva le acque piovane dalle fabbriche circostanti e di estate era ombreggiato da un pergolato.

Che la basilica di S. Maria Assunta fosse officiata fin dal suo sorgere con rito greco da monaci basiliani non si può dubitare, la facciata rivolta a oriente, l’altare isolato, l’abside a conca o a testuggine con volta di tufi, i due altari laterali, la fonte dell’acqua benedetta a destra sono elementi architettonici e liturgici che ricorrono normalmente nelle pratiche del rito orientale o greco. Conferma è un documento di Mons. Brancaccio che afferma nella navata sinistra “celebravano i greci”… i monaci bizantini promossero sempre più il popolo, oppresso e martoriato da guerre, fame e pestilenze, la devozione verso la Gran Madre di Dio, aiuto dei cristiani”

L’appellativo di Mutata è da riferirsi, ad un evento prodigioso avvenuto il lunedì di Pentecoste del 1359: “V’era un contrasto tra gli abitanti di Grottaglie e quelli di Martina per il possesso della detta chiesa; l’immagine della Madonna era dipinta sulla parete a Sud e guardava verso la Terra di Martina per cui i martinesi deducevano l’affermazione dei loro diritti; ma un giorno la stessa immagine venne ritrovata dipinta sulla parete a Nord guardando verso Grottaglie. Per tale repentino cambiamento è chiamata S. Maria di Mutata”. (2)Diverse l’ipotesi avanzate nel tempo , “Mutata” sarebbe da attribuire ai vari punti di riposo, di rifornimento e di cambio delle cavalcature anticamente dislocate lungo le strade e perciò il toponimo indicherebbe questa “mutazione”, ultimamente, sembra prendere consistenza l’ipotesi che “Mutata” sia riferito alla Mater Matuta che mitologia romana, era la dea del Mattino o dell’Aurora e quindi protettrice della nascita degli uomini e delle cose. Più tardi fu associata alla dea greca Eos, a Leucotea o, appunto, Aurora. Nei anni del Novecento, nel Santuario era conservava una piccola statua romanica della Vergine in pietra bianca (sec. XII o XIII),il Cafforio scrive “ Molto più antica è una scultura di pietra calcarea esistente nel santuario. Essa rappresenta la Vergine coronata con Gesù in braccio.(Venturi ) “Per la rozza statua di Madonna è quasi impossibile segnare una data. Trattasi di scultura romanica fatta da chi non appartenne a scuola, a corrente d’arte da chi s’ingegnò, nel tempo romanico (XI-XII secolo) a scolpire, fuor di misura, fuor d’ogni principio, la Madonna con la corona gigliata”, conferma il prof. Toesca” Opera interessantissima di arte rude, barbarica è la statuetta della Vergine col bambino. Certamente è opera di scalpello locale”.

Le Matres Matutae , presenti nel museo provinciale di Capua, è un importante testimonianza di un particolare culto indigeno preromano, dedicato alla fertilità, alla protezione della madre e della sua prole, è la collezione delle Matres Matutae, conservate nelle sale V e IX del museo. Provengono da ritrovamenti effettuati dapprima casualmente nel 1845, quando in occasione di lavori agricoli privati, in località Petrara (oggi nel comune di Curti), vennero ritrovati i resti di un altare con iscrizioni in osco e statue in tufo. In seguito vennero compiuti, tra il 1873 e il 1887, scavi archeologici nel sito che restituirono i resti di un vasto santuario, testimoniati da numerosissime terrecotte architettoniche e votive e da oltre 150 statue in tufo, di varie dimensioni, che raffigurano donne sedute che sorreggono uno o più neonati tra le braccia. Un’unica statua in tufo, che invece di avere figli regge una melagrana (simbolo di fecondità) nella mano destra, e una colomba (simbolo di pace) nella sinistra, è stata interpretata come la rappresentazione della divinità principale venerata nel sito, identificata tradizionalmente in Mater Matuta, divinità italica dell’aurora e delle nascite. Le restanti statue di madri raffigurano offerte votive, dedicate dai fedeli per propiziare la salute della donna e dei suoi figli. Le statue, come gli altri reperti provenienti dall’area, attestano la frequentazione del santuario ininterrottamente dal VI al I secolo a.C..

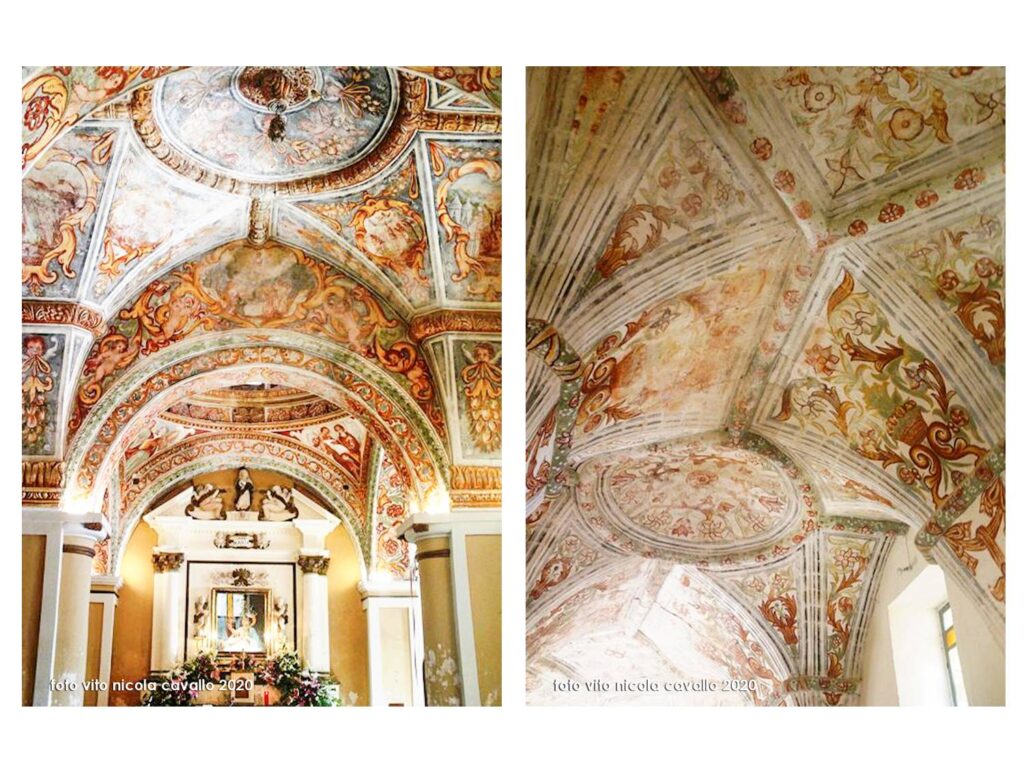

Lo stemma dell’arcivescovo di Taranto cardinal del titolo di S. Pietro in Montorio Egidio Carillo Albornoz (1630-1637), dipinto al centro della navata maggiore, sulla porta interna dell’arco che guarda l’altare presente all’interno, riporta la data del 1634, testimonia che in quel tempo la basilica era completa

L’interno della chiesa, è composta dalla sagrestia e le cappelle terminali delle navate, è formata da tre campate con volte a crociera e termina in fondo con l’abside in cui è collocato nel grande armadio di legno con intagli dorati il miracoloso Crocifisso risalente al secolo XV “scultura assai ben fatta” (Mons. Stella), attribuita ad Antonello Ganzi di sicuro ea nella chiesa il 15 Luglio 1577, data della visita del Mons. Lelio Brancaccio .

L’altare dell’ Assunta è collocata sotto l’arco estremo del braccio trasversale della croce, sul lato nord della chiesa, rivolta appunto verso Grottaglie, sormontata da una trabeazione che poggia su quattro mezze colonne, al centro incassato nel muro è l’antico affresco risalente al periodo bizantino, la volta è affrescata da un ignoto pittore locale del primo Seicento, la cupola dell’altare “ Mutata” riproduce l’apoteosi di Maria attorniata da stuoli di angeli e di santi. Da segnalare il pavimento maiolicato con temi geometrici e foglie e

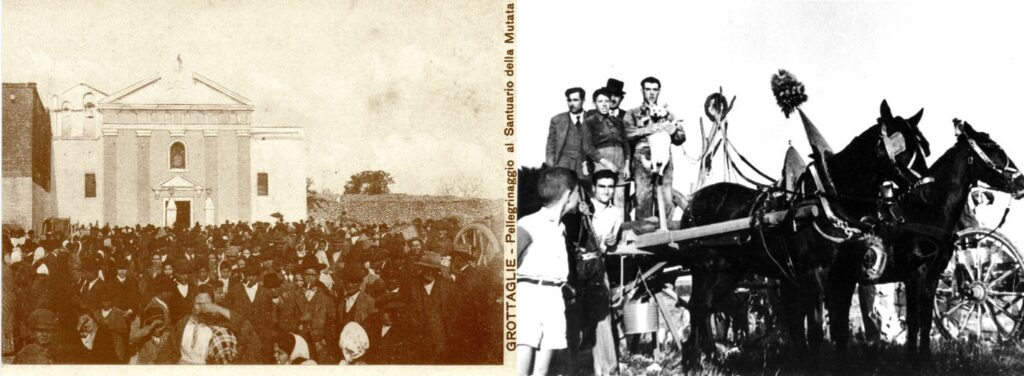

fiori, formelle di produzione locale.Nel1882 il conte Pietro D’Aiala Valva acquisisce all’asta dal Regio Demanio le terre della masseria (ex convento) della Mutata, e di tutti fabbricati, esclusa la chiesa. Ricordiamo che durante l’anno, i fedeli delle città di Grottaglie e Montemesola si recano in pellegrinaggio, a piedi, la notte di Ferragosto al Santuario di S. Maria Assunta “ in silvis” con sacerdoti e tutti i Padri Carmelitani, Cappuccini e Minimi per partecipare e/o celebrare le sante messe che si svolgono dall’alba al tramonto senza interruzione, medesimo rito si ripete il giorno di Pentecoste di ogni anno . Gli abitanti di Montemesola, in precedenza, si recavano in processione al santuario anche il giovedì dopo la Pasqua di Resurrezione, le origini di questi fedeli risalgono ad una colonia di Albanesi che nel 1474 occuparono il casato, e che eseguivano il Rito orientale, ben presto anche loro come i martinesi iniziarono ad accampare pretese di precedenza nel posto e nella funzione, sostenendo che le funzioni celebrate in origine nella primitiva chiesa dell’Assunta era stata di origine di Rito greco dato che l’edificazione della stessa era attribuita ai monaci bizantini. Prossimamente racconteremo della battaglia di Lepanto, contro i Turchi Ottomani, che vide come protagonista il grottagliese Pietro d’Onofrio e della battaglia giocosa. BUON FERRAGOSTO

(1) Ciro Cafforio “Santa Maria Mutata”. Nell’ex feudo di San Vittore della Mensa Arcivescovile di Taranto. Tipografia Arcivescovile 1954

SHEDA DELLA MASSERIA. U.T.E 1989 PROPRIETA’. Privata, Sovrano Militare Ordine di Malta Gran Priorato di Napoli e Sicilia. TOTALE ettari 130.71.57 DESTINAZIONE ORIGINARIA .Masseria di pecore e di campo, presenza di chiesa, intitolata alla venerata Madonna Santissima di Mutata UTILIZZAZIONE ATTUALE. Masseria di campo ed abitazione per due famiglie PROPRIETA’ AL CATASTO ONCIARIO (. )Al 1869 essa era intestata, nei possedimenti in agro della foresta, alla Reale Mensa Arcivescovile di Taranto, espropriata il 19 maggio 1870 con circolare 14835, passando al demanio regio, la masseria era costituita da seminativo arborato tomoli 4, seminativo maggese tomoli 30 piu’ 137, macchioso tomoli 48, oliveto tomoli 3. Nel1882 il conte Pietro D’Aiala Valva acquisisce all’asta dal Regio Demanio le terre della masseria (ex convento) della Mutata, e di tutti fabbricati, esclusa la chiesa. TIPOLOGIA. Masseria accorpata a piu’ corpi di fabbrica, con annessa chiesa .STATO DI CONSERVAZIONE AL 1989.Buono

More Stories

L’INUTILITA’ DEL PROGETTO DI PIAZZA IV NOVEMBRE.D’ALO’ VATTENE!!!

MIRELLI”PUMS..QUI C’E’ QUALCOSA CHE NON QUADRA.

IL PUMS “STRAVOLGE” IL PROGETTO DELLA ROTONDA DI PIAZZA IV NOVEMBRE..IDEE POCHE E CONFUSE!!!